- 資料名

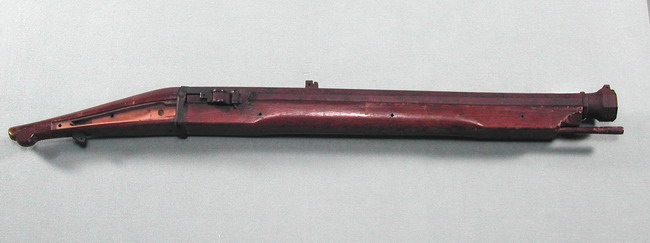

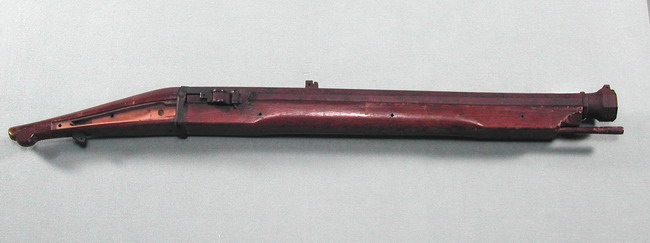

- 國友九兵衛縁壽「火縄銃(中筒)」(ひなわじゅう(なかづつ) )

- 分類

- 【美術・工芸】 工芸 鉄砲 (管理番号13759)

- 法量

- 長95.0cm 銃身67.0cm口径18mm

- 作成

- 國友九兵衛縁壽

- 解説

- 火縄銃とは、種火のついた縄(火縄)で火薬に点火し、弾丸を瞬間的に発射させるものです。ヨーロッパで考案され、日本には天文12(1541)年に伝来。以来戦国江戸時代を通じて、多数国内で生産されるようになりました。鉄砲には、銘(金属や石に刻み記されたもの)や墨書をみることができる場合がありますが、本銃では、製作年や製作技法、鍛冶の名前などが陰刻されています。

- 子ども用かいせつ

- 火縄銃(ひなわじゅう)とは、戦国時代に、ヨーロッパから伝わった武器です。戦国時代は、戦争の時代だったので、たくさんの火縄銃がつくられ、合戦(戦争)につかわれました。次の江戸時代になっても火縄銃はつくられ続けましたが、平和な時代だったので、美しい飾りのついたものが多くつくられました。銃には、さまざまな文字や模様が、かかれていることがありますが、この銃では蝶(チョウ)の模様などを見ることができます。

- 関連収蔵品

- 國友九兵衛縁壽 の関連収蔵品を検索する